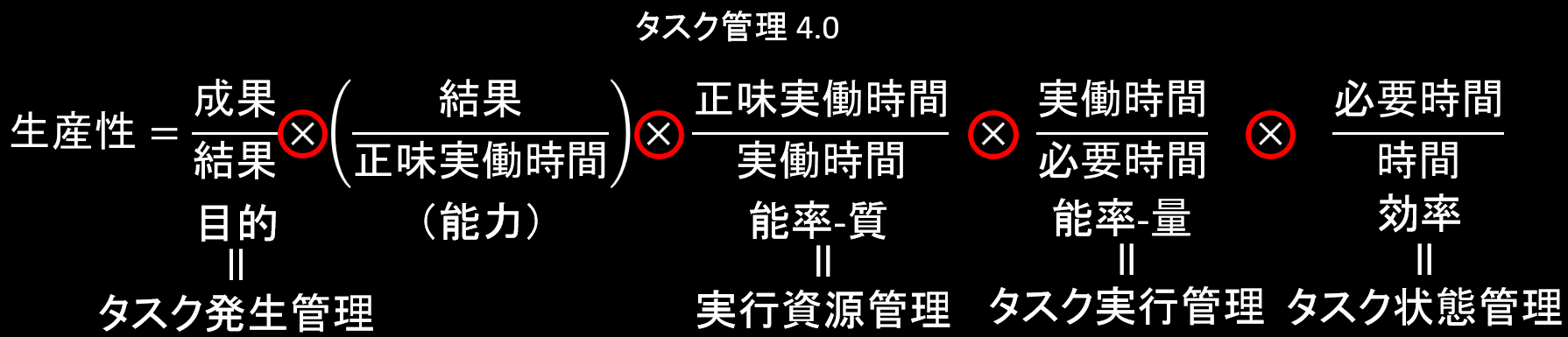

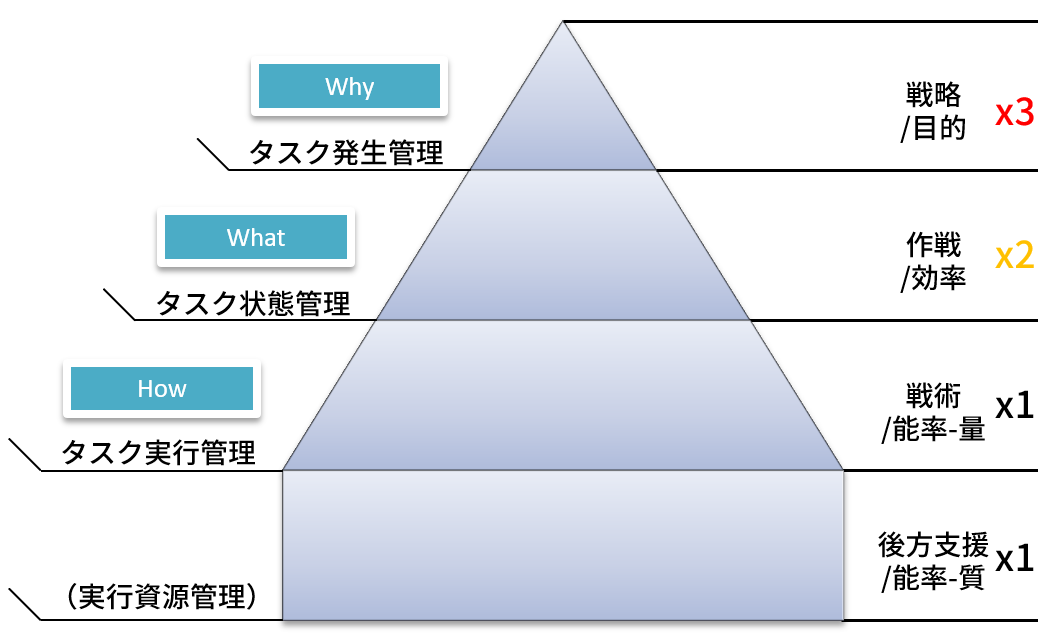

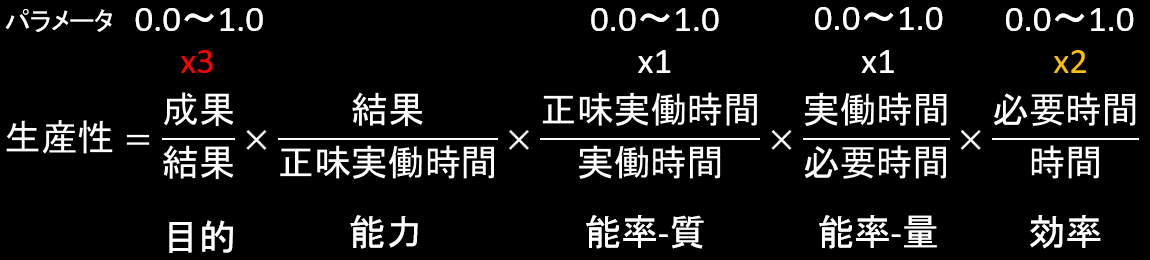

前回、目的・効率・能率が生産性に与える影響について考察した。

皆さんお気づきの通り、生産性の方程式上、まだ影響度が明らかにされていない要素がある。

そう、能力だ。

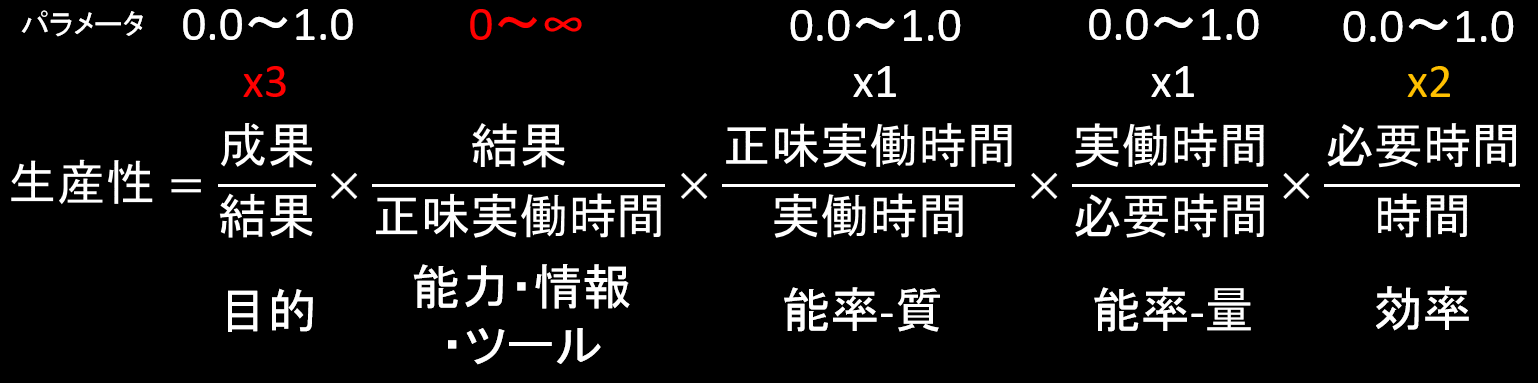

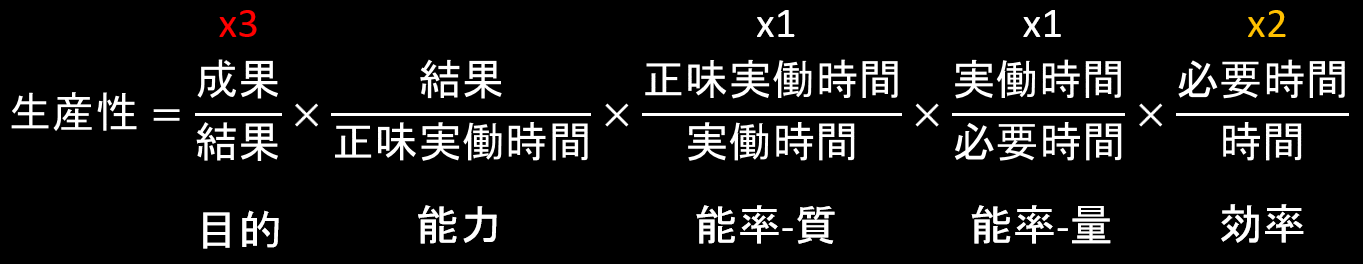

能力の影響度を説明するには、まず各要素のパラメータについて触れなければならない。

パラメータとは結果に影響を与える値、この方程式の場合、各要素の数値のことだ。

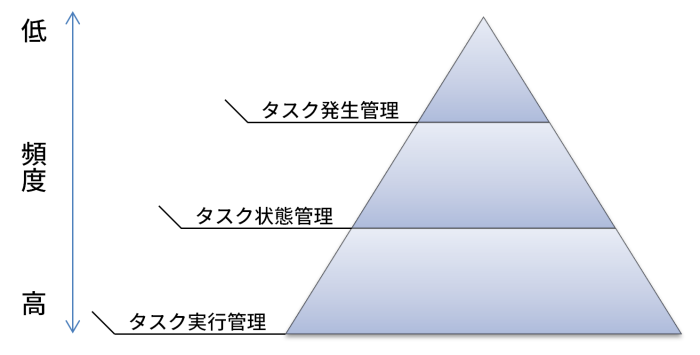

まずイメージが湧きやすい能率から考えていく。

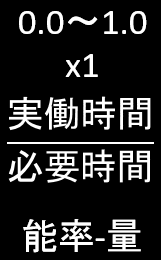

能率-量は、プロジェクトまたはタスク(長いので、以下”プロジェクト”とする)完了に必要な時間に、実働時間をできるだけ早く到達させることだ。1日単位の話に置き換えると、24hの内、自分がそのプロジェクトかけられる最大の時間を確保できているかという話になる。

必要時間が1の場合、プロジェクトにまったく時間をかけられなければ0、最大の時間をかけられていれば、1となる。

つまり数値は0~1の間となる。実際は0か1かではなく、「最大の時間は確保できなかったが、想定の半分の時間をプロジェクトに充てられた」という0.5の状態もあり得るので、数値は0.0~1.0とする。

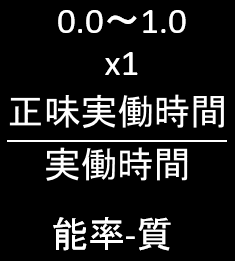

能率-質は、実働時間の内、真の集中力を発揮している時間をどれだけ確保できているかという話だ。

真の集中力とは、自分が本来発揮できる集中力の上限のこと。

完全に集中していなければ0、完全に集中していれば1となる。

能率-質も、1か0の話ではなく、1から0の間の数値のどれかになるので、0.0~1.0と表記する。

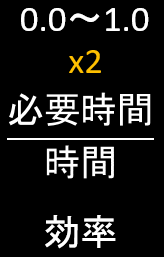

次は効率だ。

効率はプロジェクトをもっとも効率よく進めるために必要な最低限のタスクを設定できた状態が1、その理想型から遠ざかれば遠ざかるほど、下がっていく。

その数値は、タスクを全く設定できないという0.0、から1.0の間となる。

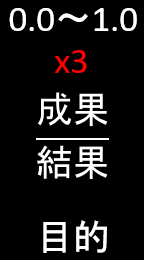

最後は目的。

目的も、完璧な目的を設定できている(自分が目的を設定しない場合は、完璧に目的を把握している)理想的な状態を1とし、その理想型から遠ざかれば遠ざかるほど、下がっていく。

その数値は、完全に目的が存在しない、もしくは全くの的外れな目的を設定している0.0、から1.0の間となる。

このように、タスク管理4.0の4要素の数値はすべて0.0~1.0の間にある。

これは、タスク管理4.0とはそれぞれの要素を、理想型の1にできるだけ近づける活動であることを表している。

そして、効率はパラメータの2倍、目的はパラメータの3倍の影響を、生産性へ与える。

前置きが長くなったが、次回の後編で能力について言及する。