なぜタスク管理は包括的に語られることがないのか?

包括的に語られないだけならまだしも、なぜタスク管理に関しての主張はバラバラなのか?

私はずっとこの問い抱えていた。

結果、タスク管理4.0にたどり着き、この問いに対する答えも見えてきた。

タスク管理が包括的に語られず、各人の主張がバラバラな理由は大きく分けて以下の3つになる。

1. 主張者が既にタスク管理の4要素の内、いくつかを満たしているから

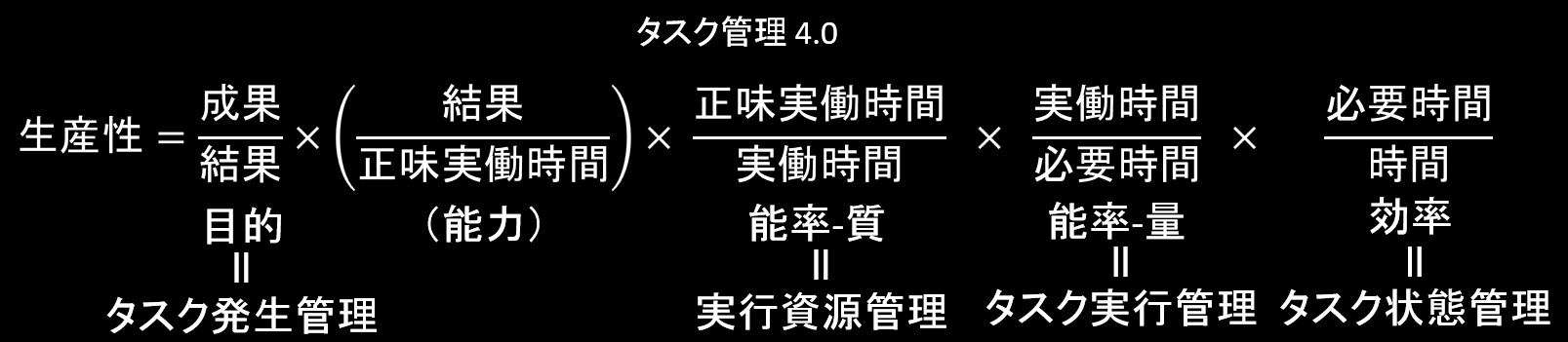

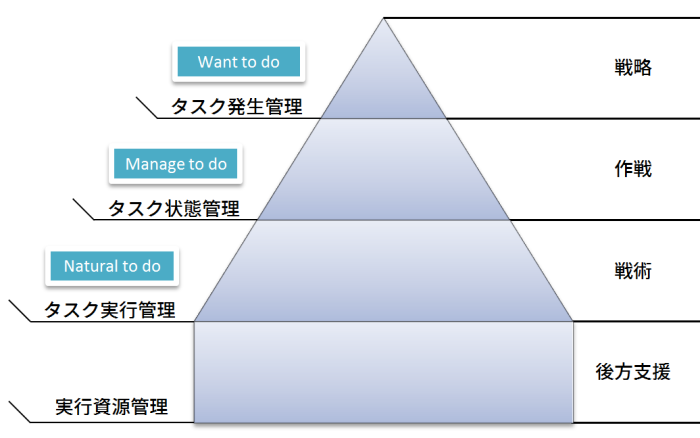

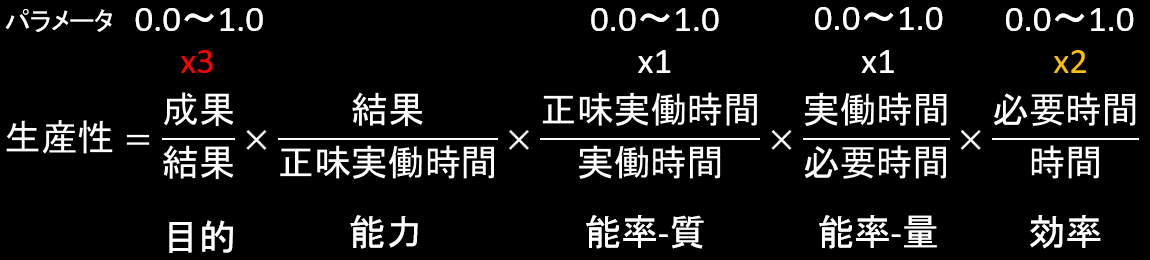

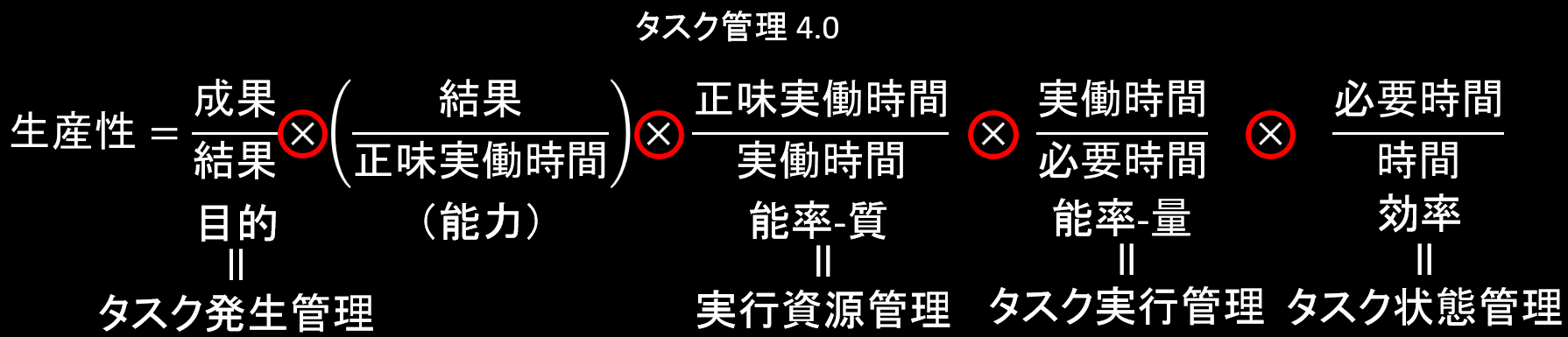

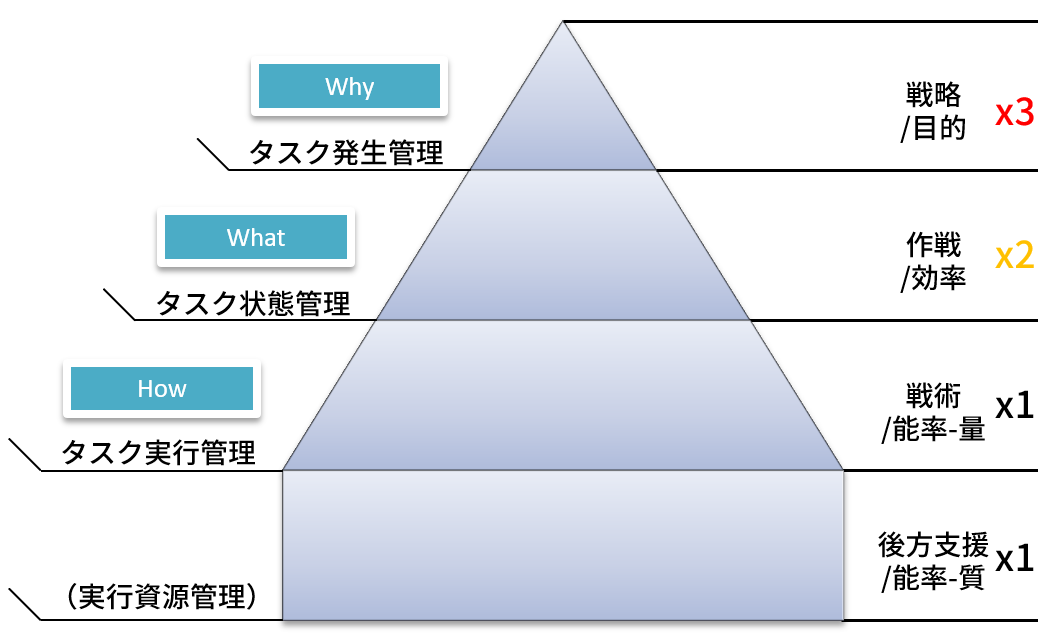

前回、生産性とタスク管理はかけ算という話をした。

各要素がまんべんなく揃っていなければ、生産性は上がらないし、タスク管理も機能しないという話だ。

だから、タスク管理の4要素の内、すべてが足りなければ、すべてを補う必要がある。

一方で、4要素の内、1つだけが足りなければ、その1つを補うだけでいい。

つまり、タスク管理の4要素の内、1つだけが足りず、その1つを補ったが故にタスク管理がうまく行くようになった人は、その1つのみを「タスク管理」として取り上げ、説明することになる。

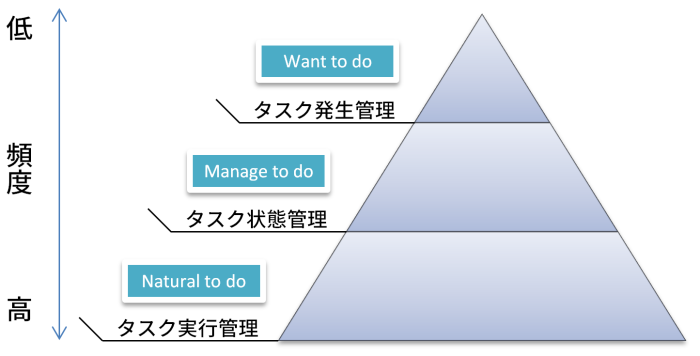

例えば下記のように、サラリーマンは就労時間内であれば、タスク実行管理をしなくてもタスクがスムーズに実行される状態にある。

わたしは勤務時間が決まっている仕事は「イベント」と捉えています。自分と他者(会社)でその勤務時間内に働くという約束(契約)を結んでいるので、勤務時間中の仕事のタスクはプライベートのタスクより圧倒的に先延ばししづらいのです。自分と他者のタスクの重なりのイベントの中で、タスクを行うという入れ子状態です。この状態は、ある種のタスク実行ブーストがかかっている状態と言えるでしょう。

[η]タスクとイベントと短期請負タスク~「先延ばし」のしやすさを比較~

よって、タスク状態管理だけうまく行けば、サラリーマンの仕事上でのタスク管理はうまく回ることがよくある。

そうすると、その人はタスク状態管理=タスク管理と捉え、その様な説明をすることになる。

あるタスク管理論を主張する人が、すでにタスク管理4.0の4要素の内、どれかを満たしていると、その人の主張は「満たされていない要素をどう満たすか?」が中心になり、理論が包括的にならない、というカラクリだ。

2. 各環境に最適化されたタスク管理論だから

これは1にも繋がるが、各主張者が主張するタスク管理は当人の環境でうまく機能したタスク管理となる。

GTDなど非常に汎用性の高い理論も存在するが、多くが限定的な環境下でのタスク管理となる。

環境とは、1で挙げた各要素の満足度に加え、私の提唱するプロジェクト・イベント・短期請負タスクから成る仕事の3要素(4要素へアップデート予定)、ツールのデジタル・アナログなどである。

タスク管理 | TaskArts

「仕事の3要素」の記事一覧です。

そうなると、理論自体も限定的となるのは必然と言える。

3. タスク管理実践者が独自に主張(手法)を組み合わせて使うから

タスク管理実践者は経験的に、誰かが主張する一つのタスク管理手法だけでは、タスク管理はうまく行かないとわかっている。

だから情報収集を重ね、自分に使えそうなタスク管理手法をストックし、自分独自にカスタマイズする。

これ一つでOK!タスク管理を身に付けるための方法

お久しぶりです。ハックの哲学のイド♂(@idomars)でございます!11/20に東京ライフハック研究会(東ラ研)が約2年ぶりに開催されるそうですね。東京ライフハック研究会vol.16 – いろいろなタスク管理 – 2016年11月20日

わざわざ主張者に、「この状態では機能しないのですが?」と問い合わせを入れることは(恐らく)ない。

「自分には合わなかった」と静かに去るのみである。

結果、その主張は他者の意見により磨かれる機会無く、その主張者の環境下での理想のタスク管理として残り続ける。

タスク管理4.0は実践の結果

わたしも、一タスク管理実践者なので、3を繰り返し行ってきた。

その過程で、どのような組合せが必要なのかを考え、可視化したのがタスク管理4.0となる。